Forse gli è rimasta impressa quella storia che se dai a qualcuno un pesce si sfama un giorno, ma se gli insegni a pescare si sfama per sempre. O forse c’è qualche altra perversione culturale e non ci è dato saperlo. Fatto sta che gli pagano un corso di studi negli Stati Uniti grazie al quale il nostro disgraziato ex pianista diventa un docente di storia della musica. Per quanto quest’evidenza possa indignare i fautori dello stato padre, padrone, imprenditore, innovatore e dio sa quant’altro, pare che si possa pescare anche con una mano sola.

Nell’ascoltare questo aneddoto non ho potuto fare a meno di ripensare alle critiche e allo scetticismo a cui vado incontro tutte le volte che mi permetto di ventilare la possibilità che lavoratori che si trovano a 20 o 25 anni dalla pensione possano riconvertire le proprie professionalità nel momento in cui le loro attuali mansioni non risultano più utili: un noto politico italiano di area progressista ha bollato non troppo tempo fa come “cazzata liberista” l’idea di tutelare i lavoratori invece dei posti di lavoro.

Potremmo chiamarla “cultura del torcicollo” evocando l’immagine di una rotazione innaturale del capo nello sforzo di guardare indietro.

È una visione del mondo fatalista, tesa ad escludere o rifiutare la prospettiva di cambiamenti radicali nella società e nell’economia, a ipotizzare che quanto avvenuto in passato debba necessariamente ripetersi o in ogni caso costituisca la determinante principale di quanto avverrà in futuro. È la matrice ideologica di quello che il professor Sandro Brusco ha chiamato il “modello superfisso” in Economia e che ancora oggi sembra il modello teorico di riferimento per l’intera classe politica senza distinzioni di colore.

Derivano da questo approccio l’idea che i figli debbano fare il lavoro dei padri, che un paese con una storia importante come la nostra abbia una serie di diritti acquisiti nei confronti del resto del mondo e in generale che il cambiamento porti più rischi che benefici e che sia una prospettiva negativa alla quale resistere per quanto possibile invocando la protezione del sovrano o di chi ne fa le veci. In quest’ottica, l’innovazione e la creatività risultano positivi quando si limitano ad una dimensione incrementale, consentendoci di “aggiornare” i nostri punti di forza tradizionali (moda, industria, turismo), ma diventano negativi quando includono cambiamenti più radicali (tecnologia digitale, organizzazioni aziendali leggere e flessibili, lavoro indipendente)

È di tutta evidenza che in un mondo caratterizzato da un processo radicale di trasformazione, sotto alcuni aspetti accelerato degli effetti della pandemia in corso, una visione di questo tipo costituisca la ricetta perfetta per il disastro.

Proviamo a recuperare qualche esempio dalla cronaca recente.

Intesa Sanpaolo, primo gruppo bancario e campione nazionale distintosi per aver “salvato” (a fronte di generose garanzie da parte del governo) le popolari venete ha deciso di recente di lanciare un’offerta di acquisto su UBI banca. In un mondo in cui camminano già giovani clienti che non hanno mai messo e che non metteranno mai piede in una filiale fisica, dove l’intermediazione finanziaria avviene sempre più attraverso canali e processi digitali, dove le prospettive di crescita e gestione dei rischi sono sempre più globali la mossa più sensata ai vertici del istituto bancario è parsa quella di acquistare una banca tradizionale italiana con rilevanti sovrapposizioni sia territoriali che industriali. L’obbiettivo è quindi la creazione di una (ancora più) grande banca italiana, con tante filiali e dipendenti, come una volta.

Dalla proposta del PD per “lavorare meno, lavorare in tanti” ai navigator del Movimento 5 stelle, preposti a distribuire lavori che non esistono a soggetti che non hanno competenze per svolgerli, la classe politica italiana sembra convinta di vivere ai tempi di Henry Ford e in un’economia dominata da imprese gigantesche che impiegano lavoratori fungibili all’interno di catene di montaggio infinite. Non dovrebbe sorprendere che le regole e la burocrazia pensate per questo tipo di elefanti si configurino alternativamente come oneri insostenibili o come maglie larghe facili da aggirare per gli operatori più piccoli, che si tratti di piccole imprese o lavoratori autonomi, che compongono tanta parte dell’economia italiana.

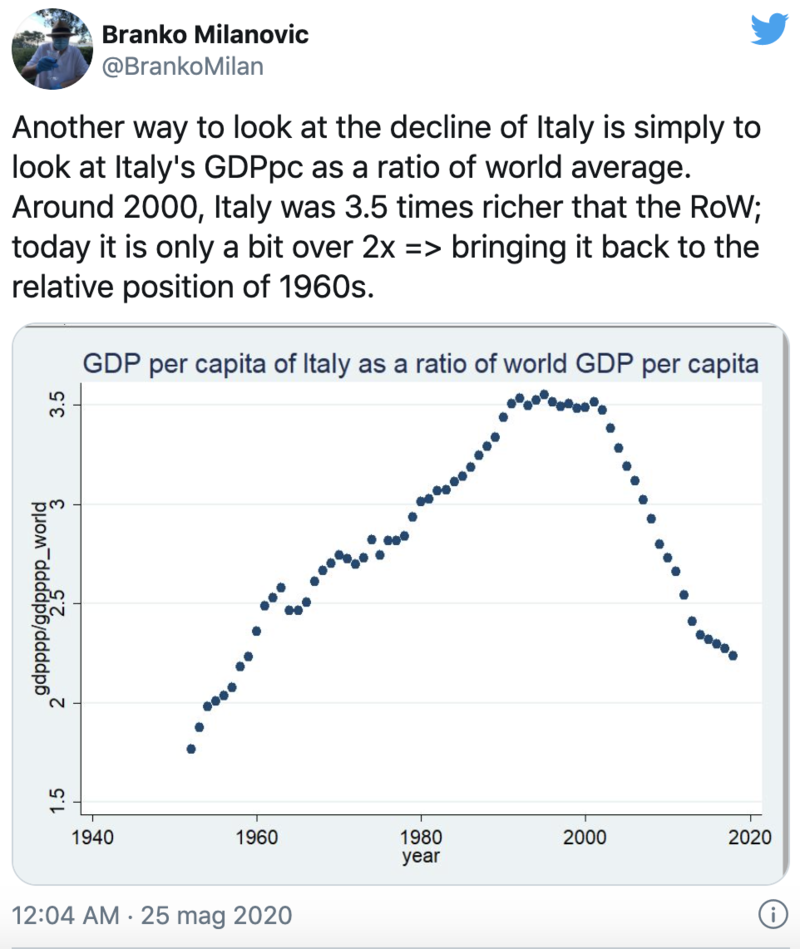

Una conseguenza non banale di questo approccio anacronistico riguarda le illusioni sulla difesa delle produzioni italiane, dei “campioni nazionali” come Alitalia e più in generale delle altre prodezze dello stato imprenditore. Insistere nel fare le cose alla vecchia maniera, subendo al contempo la concorrenza di chi altrove ha trovato sistemi per ottenere risultati migliori a costi più bassi finisce per caricare di oneri sempre maggiori uno stato sempre più gracile.

È quindi il settore della finanza pubblica quello che meglio esemplifica la cultura del torcicollo, presentandosi come un nobile decaduto che vagheggia dei bei tempi andati, mentre è costretto a vendere le ultime proprietà nella completa rimozione dell’idea che prima o poi dovranno finire. Incapace di concepire un apparato statale più leggero ed efficiente o una incidenza del settore pubblico nell’economia che non sia crescente del tempo, le proposte della classe politica e dirigente oscillano dal bastone di una possibile patrimoniale alla carota di un ricorso “volontario” al risparmio pubblico arrovellandosi su come dividere una torta sempre più piccola rifiutando l’idea che la chiave per affrontare le sfide del mondo contemporaneo risieda nella crescita.