L'estrema polarizzazione del dibattito

Il dibattito pubblico, ormai, è divenuto un teatro di scontri perenni fatto di urla, frasi taglienti e offese che talvolta rientrano nella sfera personale; c’è chi si schiera da un lato e chi dall’altro, ma entrambe le “squadre” hanno un obiettivo comune: convincere gli opposti che la propria posizione è l’unica accettabile e accettata.

Le motivazioni di tale fenomeno possono essere diverse, dalla forte esigenza di attirare l’attenzione degli utenti annoiati che fanno “scrolling” sui social o “zapping” in televisione con velocità e apatia, alle stanze dell’eco che non fanno altro che fortificare le convinzioni portando ad un abbassamento radicale della ricerca, dell’informazione e dell’approfondimento.

L’estrema polarizzazione del dibattito è un fenomeno che si sta espandendo a macchia d’olio, può riguardare qualsiasi argomento tra cui politica, attualità, scienza e si verifica prevalentemente nei luoghi in cui si svolge il dibattito pubblico.

Che siano i social network o i talk show televisivi, sempre di più si assiste a dei veri e propri incontri, seppur virtuali, senza esclusione di colpi, in cui gli attori chiamati in causa cercano di sovrastare l’avversario con ogni mezzo, insulti personali compresi.

Con l’obiettivo di convincere che la propria tesi è quella corretta, attraverso un (iniziale) dibattito fatto di toni crescenti, si finisce per allontanarsi completamente dalla questione centrale azzerando totalmente il dibattito pubblico.

Il risultato può essere di due tipologie opposte tra loro: continuare a scontrarsi a oltranza, con gli utenti che si schierano da una delle parti e attizzano il fuoco del dibattito, oppure ignorare chi cerca di alimentare col rischio, però, che questo porti ad un allontanamento degli individui da temi particolarmente delicati o importanti, come attualità, cultura, politica.

Cos’è la polarizzazione del dibattito

“Polarizzare” proviene dal francese polariser, derivazione di pole, ovvero “polo”, inteso come “ciascuno dei due punti estremi e simmetrici” e, in senso figurato, fa riferimento al voler orientare verso una determinata direzione.

Dalla definizione del termine polarizzare, dunque, è possibile affermare che l’estrema polarizzazione del dibattito rappresenta quel processo a cui assistiamo sempre più di frequente e vede il pubblico spingersi verso una determinata direzione ideologica ignorando totalmente qualunque altra visione.

Questo fenomeno non rappresenta di certo una novità e, come molti fenomeni, viene approfondito per la prima volta negli Stati Uniti, Paese in cui “ha una tradizione di studio che affonda le sue radici già nel secolo scorso e che acquisisce particolare visibilità con le contestate elezioni presidenziali del 2000, quando i media iniziarono a far circolare una descrizione dell’elettorato come profondamente e irrevocabilmente diviso [Fiorina, Abrams e Pope 2005]”.

Si tratta di un fenomeno che ha da sempre avuto un certo rilievo in Europa come anche in Italia e, col tempo, ha assunto una sempre maggiore importanza e si è evoluto, allargandosi dalla politica a qualsiasi altra materia.

Infatti, se inizialmente si era abituati ad assistere a dibattiti esclusivamente di tipo politico nei talk show televisivi, oggi questo fenomeno si è allargato a macchia d’olio toccando ogni ambito e proprio per questo, può essere messo in atto non più soltanto dai politici, ma da qualsiasi altro soggetto che abbia una minima risonanza mediatica come, ad esempio, gli influencer.

Quando la polarizzazione diventa estrema

Come detto in premessa, la polarizzazione del dibattito è divenuta, ormai, un evento frequente e quotidiano ed è possibile assistervi in tutti quei luoghi in cui si svolge il dibattito pubblico, prevalentemente i talk show televisivi e i social network.

Si può assistere a dibattiti che, il più delle volte, avvengono in maniera feroce, cattiva e cruenta e senza nessuna possibilità di trovare un punto in comune, neppure uno spiraglio che apra le porte al dialogo.

Nessun dialogo e nessun punto in comune e, dunque, un totale azzeramento di quello che è il dibattito pubblico. Infatti, come sostengono i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, non esiste alcun terreno in questo luogo di dibattito pubblico virtuale, perché c’è chi si schiera da una parte e chi dall’altra e “le alternative sembrano essere due: continuare a scontrarsi a oltranza, oppure ignorarsi e rimanere nella propria visione del mondo”

Partendo dal presupposto che, con buona probabilità, sia in un caso che nell’altro si rimane saldamente ancorati alla propria visione del mondo (in questi casi spesse volte limitata), il problema di base è che, mentre gli utenti finali possono scegliere la seconda opzione, ovvero ignorarsi, i personaggi pubblici, siano essi politici o influencer, hanno spesso un’unica strada possibile affinché possano continuare a mantenere alto il proprio hype: scontrarsi a oltranza.

Perché soltanto con lo scontro, soltanto con le urla è possibile rimanere al centro dell’attenzione e confermare il famoso aforisma di Oscar Wilde “non importa che se ne parli bene o male. L’importante è che se ne parli”, che fece pronunciare al suo Dorian Gray.

E se si continua a parlarne, l’attenzione mediatica rimane alta e dunque si raggiunge l’obiettivo prefissato che, nel caso dei social, è ottenere il maggior numero di follower e di visualizzazioni e interazioni.

Assistendo ai vari dibattiti, è subito evidente che ormai ci si è divisi in squadre, una contro l’altra. Da un lato chi è a favore della scienza e dei vaccini, dall’altro i no vax; da un lato chi sostiene la Russia di Putin e la sua causa e chi invece sta dalla parte dell’Ucraina; in una squadra chi è pro Israele e nell’altra chi è pro Palestina.

Non che questo non sia sempre successo, perché ognuno ha la propria visione e le proprie idee e, consciamente o inconsciamente, cerca di convincere l’interlocutore che la sua tesi è quella corretta ma, da diverso tempo, da polarizzazione del dibattito si è passati a una polarizzazione del dibattito decisamente estrema.

Società dell’urgenza

Un primo punto di vista da analizzare è sicuramente la società attuale, che potremmo definire come la società dell’urgenza o, anche, della performance (che è un tema particolarmente caro a diversi filosofi, tra cui i succitati Maura Gancitano e Andrea Colamedici, ma anche Byung-chul Han ad esempio).

Al giorno d’oggi tutto è divenuto urgente e dunque tutto deve essere svolto velocemente, di corsa. Ci si affanna a fare più cose possibili all’interno delle proprie giornate e il tempo libero a disposizione è davvero risicato.

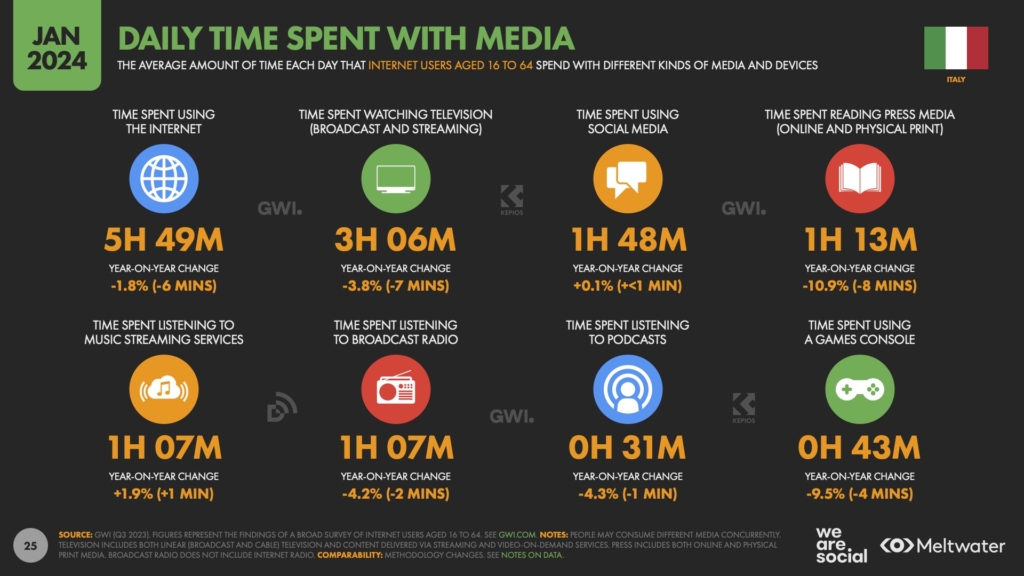

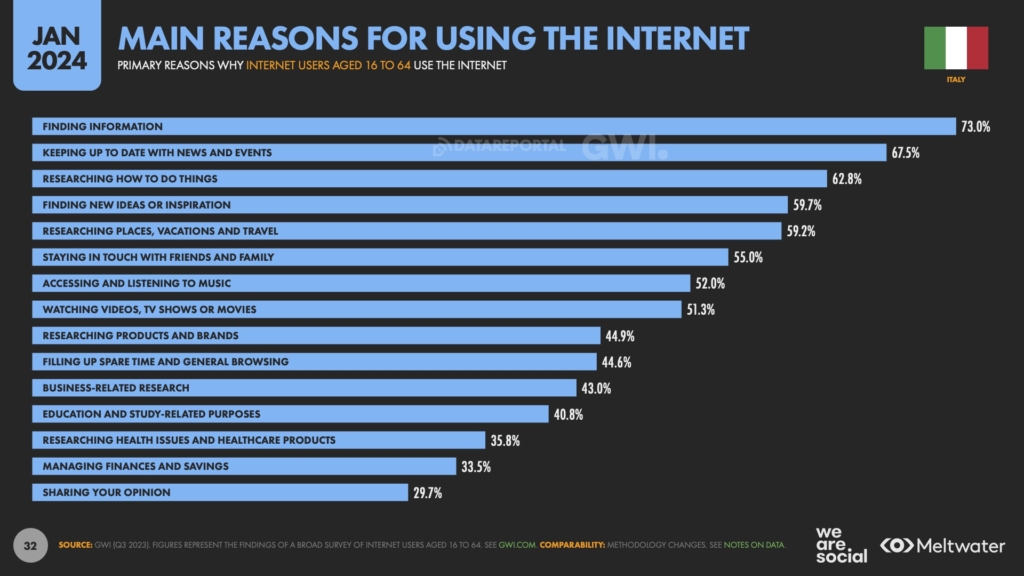

E quel poco tempo risicato, sempre più spesso, viene impiegato davanti alla tv o, ancor di più, sui social network, come riportato nel report Digital 2024, pubblicato da We Are Social in collaborazione con Meltwater.

Con particolare riferimento al tempo trascorso sul web, come illustrato nell’immagine sottostante, la motivazione principale che spinge gli italiani a impiegare il proprio tempo nel mondo online, è la ricerca di informazioni (73% in senso generale e 67,5% per rimanere aggiornati sugli eventi); questo, come si vedrà più avanti, può rappresentare un serio problema.

Si è talmente sovraccarichi che le volte in cui si impiega (rectius, si spreca) il proprio tempo sui social lo si fa in maniera distratta, compulsiva e apatica. In una tale fattispecie, l’unico modo per attirare l’attenzione è quella di alzare la voce, di esporre pensieri estremi o, se non sono estremi, di esprimerli almeno in maniera forte, diretta e tagliente.

Perché attirare l’attenzione? Perché gli influencer, ad esempio, vivono di questo, vivono di attenzioni, visualizzazioni e interazioni e senza le dovute attenzioni, visualizzazioni e interazioni da parte del loro pubblico, non andrebbero lunga vita social e dunque, ne deriva che l’unica cosa possibile per farsi notare e far sentire la propria voce, è alzarla e gridare.

E la stessa cosa accade per i politici nei talk show televisivi così come anche sui social (sbarcati ormai da tempo anche su Tik Tok, piattaforma utilizzata prevalentemente da giovanissimi), dove si affrontano politici di fazioni opposte e si affannano a urlare più della controparte, cercando di far valere le proprie ragioni.

Cercando di far valere le proprie ragioni senza spiegarle ma, semplicemente, urlando più dell’avversario. Come unico risultato, si ha che questa estrema polarizzazione del dibattito porta ad un azzeramento totale del dibattito.

Perché, anche se fatto inconsciamente o in buona fede, polarizzare in maniera estrema il dibattito, fa allontanare radicalmente dalla realtà facendo passare in secondo piano qualsiasi argomento di cui si sta disquisendo.

Quali sono i rischi concreti?

I rischi più grossi di questo atteggiamento estremo, sono sostanzialmente due: allontanamento e mancanza di approfondimento.

Con riferimento al primo, potrebbe sembrare inimmaginabile un allontanamento degli individui dai social in primis e, in seconda battuta, dalla televisione ma, in realtà, per dirla con Giovanni Falcone, è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani hanno un inizio ma hanno sicuramente anche una fine.

Una fine che, al momento, resta utopia, perché come riportato anche nel già citato report Digital 2024, pubblicato da We Are Social in collaborazione con Meltwater, il tempo quotidiano speso sui social dagli italiani è addirittura aumentato nel 2023 (seppur di un solo minuto rispetto all’anno precedente).

Se l’allontanamento dai social non è poi così vicino (e non sarebbe neppure dannoso), ben più grave può essere un altro allontanamento degli individui, quello dalla politica e dagli argomenti di attualità.

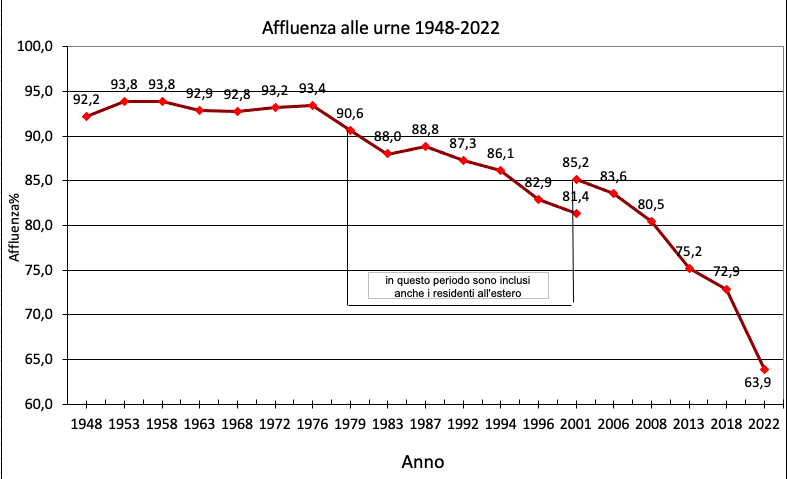

In questo caso, purtroppo, le statistiche sono impietose. Infatti, così come affermato dal CISE (Centro Italiano Studi Elettorali), la partecipazione elettorale è in drammatico declino.

Come si evince dal grafico, l’andamento della partecipazione elettorale non ha bisogno di molte spiegazioni, in quanto dagli anni 80 in poi, c’è stato un inesorabile crollo, l’astensionismo è cresciuto vertiginosamente e l’affluenza alle urne è divenuta quasi desertica.

Prendendo in esame solo l’ultimo decennio, si può facilmente notare come si sia passati da un’affluenza del 75,2% del 2008 al 63,9% del 2022; una riduzione dell’11,3% che è pesantissima.

Occorre cambiare rotta, il prima possibile, perché ne va della democrazia.

Con riferimento mancanza di approfondimento, invece, la tematica si fa più contorta, perché a differenza dell’allontanamento che è una conseguenza diretta dell’eccessiva ed estrema polarizzazione dei dibattiti, questa è una conseguenza indiretta poiché è strettamente collegata al radicamento delle idee di un individuo che si costruisce nel tempo (soprattutto a causa dei social) e che ha a che fare, anche, con le cosiddette stanze dell’eco, analizzate di seguito.

Echo chambers

Accanto al problema della società dell’urgenza ce n’è un altro, strettamente collegato all’estrema polarizzazione del dibattito, non meno importante e che è la diretta conseguenza della predominanza dei social nella vita degli individui. Sono le cosiddette stanze dell’eco, ovvero le echo chambers.

Le echo chambers “sono quei luoghi, tipicamente online, in cui le proprie idee e opinioni vengono rafforzate e confermate”.

Questo significa che, anche se si è dotati delle migliori intenzioni, ogni azione svolta e ricerca effettuata su un determinato argomento, non fa altro che andare a confermare le proprie idee. A rafforzarle ulteriormente, poi, ci pensano gli algoritmi che espongono ancor di più l’individuo alle echo chambers a lui affini.

Si crea in questo modo un circolo vizioso che porta ad un radicamento delle proprie idee attraverso costanti conferme fornite da altre notizie e altri utenti. In tale fattispecie il rischio precipuo è, senza alcun dubbio, la svalutazione dell’opinione. L’opinione viene svalutata per una serie di motivazioni.

Innanzitutto, perché in una camera dell’eco in cui sono presenti solo opinioni uguali o notizie che confermano la propria idea, elimina ogni tipo di dubbio nell’individuo e genera, di fatto, una cancellazione di tutte le sfumature e tutte le tonalità di grigio.

In secondo luogo, le continue conferme fornite dagli algoritmi, portano inevitabilmente ad un abbassamento (o, in alcuni casi, un azzeramento) del livello di ricerca, di informazione e di approfondimento.

La conseguenza diretta dell’abbassamento della qualità della ricerca, dello studio e dell’approfondimento è la riduzione dell’analisi critica degli individui, che oltre a polarizzare ulteriormente le proprie idee, riduce la capacità di ascolto di soggetti che hanno punti di vista differenti e incrementa l’intolleranza verso l’opposto, ma anche verso tutte le sfumature di grigi.

Esiste una soluzione?

Come scrisse Tiziano Terzani nel libro “Un indovino mi disse”, una buona occasione nella vita si presenta sempre, basta saperla riconoscere. E questa, probabilmente, può essere una buona occasione.

Innanzitutto occorre prendere atto dell’esistenza del problema “estrema polarizzazione del dibattito” e questo sarebbe già un ottimo passo in avanti.

Dopo aver preso atto del problema, ciascuno si dovrebbe prendere la propria piccola parte di responsabilità, cercando ad esempio di analizzare, sempre, le notizie in modo critico senza mai perdere l’imparzialità, senza arroccarsi dietro le proprie idee con la convinzione che quelle (le proprie idee) siano le uniche ad essere corrette.

E poi ascoltare, ascoltare sempre quello che gli altri hanno da dire, perché ci può sempre essere uno spunto di riflessione o di approfondimento nel pensiero altrui. E, infine, non stancarsi mai di studiare, approfondire e ricercare la verità che sta dietro ai fatti. La verità che sta dietro, al dietro dei fatti.

Bibliografia:

- S. Bentivegna e G. Boccia Artieri, Voci della democrazia. Il futuro dibattito pubblico, Il Mulino, 2021, pag. 250

- M. Gancitano e A. Colamedici, L’Alba dei nuovi dèi, Mondadori, 2021, pag.136

- Tiziano Terzani, Un indovino mi disse, TEA, 1995

Ti è piaciuto questo articolo? Supporta la nostra associazione: associati oppure effettua una donazione.

Il tuo sostegno è per noi importante!

Perché gli Organismi Geneticamente Modificati sono utili

di F. Lucà

Le nostre scelte alimentari hanno un impatto diretto sull’ambiente. Uno studio della FAO ha…

La Cina è pronta a sfidare Trump

di L. Campisi

Il gigante asiatico si dichiara non intimorito dalle minacce americane. Oltre al patriottismo e alla…

Operazionalizzare l'etica nell'AI: criticità e prospettive

di I. Senatore

Sistemi di intelligenza artificiale sono già in uso in diversi ambiti che implicano decisioni ad…